🔧 阿川の電商水電行

前回的故事

曾經寫過一篇名為「用HTML和CSS來畫出真實的眼球。」的文章。

在那時,我灌注了當時所知的所有CSS技巧,

我認為我做出了令人滿意的眼球效果。

然而,自從這篇文章以來,已經過去了六年。

在這段期間,網頁相關技術的創新日新月異,

CSS相比以前更能做到各種各樣的事情。

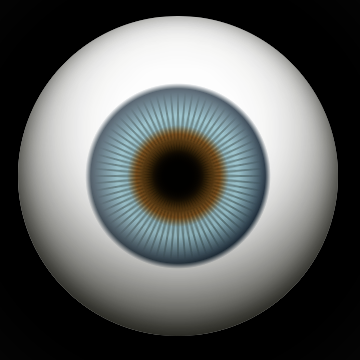

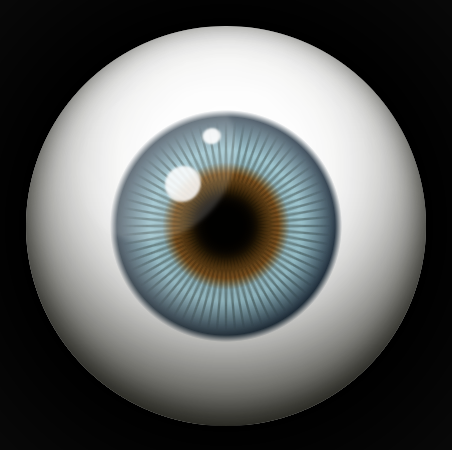

因此,我想要重新挑戰曾經放棄的事情和未完成的夢想。

是的,我想要讓眼球轉動起來。

我就是這麼想的。

觀看CSS的潛力

這次我們仍然會使用HTML和CSS進行標記。

不需要svg、canvas或js。

上次我使用了pug和stylus來編寫,但這次我將使用pug和scss進行編寫。

此外,基本部分與上次沒有變化,

所以這次我會著重於要點進行說明。

只想知道結果的人可以點這裡 > eye pure css, without svg&canvas ver.2 (reactive)

整體結構

.container

label.open

input.openCb(type='checkbox', checked=true)

| full open

ul.vision

each _, i in Array(361)

li.vision__item(class=[

`vision__item--r${Math.floor(i / 19)}`,

`vision__item--c${i % 19}`,

])

.eye

.eye__iris

each i in [0, 1]

ul.eye__ciliary(class=(i ===1)&&'eye__ciliary--sub')

each n in Array(72)

li.eye__ciliaryItem

.eye__reflect

.eye__reflect.eye__reflect--sub

.eye__reflect.eye__reflect--tiny

p.text touch this我會在介紹各部分的同時進行整體說明。

首先,作為部件大致上分為

.vision部分和.eye部分。

.vision部分負責作為感測器,

用來響應觸摸或滑鼠懸停來變化CSS。

361個面板排成19x19的正方形。

.eye自然就是眼球的部分。

.eye__iris是虹彩部分,裡面包含.eye__ciliary和.eye__ciliary--sub。

這些元素模擬了睫狀體。

上一次是使用偽元素和子元素來減少元素數量來實現,

這一次則是直接準備好所需的元素。

.eye__reflect是用來表現眼球上反射的光。

這次準備了三個(上次是兩個)。

此外,還設定了.open和.text等元素,但這些會在後面再說明。

感測器(檢測滑鼠懸停的網格元素)的機制

前提是,眼球無論如何移動,輪廓始終保持圓形。

因此,感測器只需對虹彩部分進行反應即可。

不過,為了演出「正在移動的感覺」,

眼球整體會朝向滑鼠懸停的地方移動。

為此,我準備了四個CSS變數(→自定義屬性)。

--vxMove/--vyMove: 眼球整體在x/y方向上移動的長度--vxAngle/--vyAngle: 虹彩在x/y軸上旋轉的角度

如上所述,感測器是一個邊長為20px的正方形,

以19x19的瓷磚狀排列。

為什麼要選擇19這個奇數,而不是偶數呢?

因為如果是偶數,就無法創造出「正對著面前」的情況。

當滑鼠懸停在這些感測器的每一個上時,會計算變數。

感測器元素有類別vision__item--cXX來表示「橫向第幾個」,以及

vision__item--rXX來表示「縱向第幾個」,

因此可以利用scss的@for迴圈來寫。

$grid-count: 19;

$grid-center: floor($grid-count / 2);

.container {

@for $i from 0 through ($grid-count - 1) {

&:has(.vision__item--c#{$i}:hover) {

--vxMove: #{($i - $grid-center) * 1px};

--vxAngle: atan(#{($i - $grid-center) * 0.06});

}

&:has(.vision__item--r#{$i}:hover) {

--vyMove: #{($i - $grid-center) * 1px};

--vyAngle: atan(#{($grid-center - $i) * 0.06});

}

}

}這段結果的CSS如下。

.container:has(.vision__item--c0:hover) {

--vxMove: -9px;

--vxAngle: atan(-0.54);

}

.container:has(.vision__item--r0:hover) {

--vyMove: -9px;

--vyAngle: atan(0.54);

}

.container:has(.vision__item--c1:hover) {

--vxMove: -8px;

--vxAngle: atan(-0.48);

}

.container:has(.vision__item--r1:hover) {

--vyMove: -8px;

--vyAngle: atan(0.48);

}

/* 以下省略 */重點在於使用:has()來定義.container的變數。

透過這種方式,.container的子孫元素.eye(眼球整體)或.eye__iris(虹彩)

都會在被改變的CSS變數的範圍內。

此外,為了更接近實感,

使用了反三角函數的反正切(atan())。

將等腰三角形的底邊等分後,從某個點到頂點畫一條線,

距離底邊中心越遠,角度就會越小,而使用反三角函數可以重現這一點。

這兩個變數將如下使用。

$pers-depth: 90px;

.eye {

transition: transform .25s ease;

transform: translate(var(--vxMove), var(--vyMove));

&__iris {

transition: transform .25s ease;

transform: rotateX(var(--vyAngle)) rotateY(var(--vxAngle)) translateZ($pers-depth);

}

}眼球的層次結構

這次按照這樣的順序置放了層次結構。

- 虹彩

.eye__iris- 毛樣體(大)

.eye__ciliary - 毛樣體(小)

.eye__ciliary--sub - 瞳孔

- 毛樣體(大)

- 眼球的陰影1

.eye::after - 眼球的陰影2

.eye::before - 反射

.eye__reflect

向下到手前側(z軸的正方向)堆疊的感覺。

眼球的陰影在周邊部分較強,

因而在虹彩移動時,越接近圓的外緣,虹彩也會變得較暗。

這樣能夠讓效果看起來更加真實。

此外,在球體的情況下,球體旋轉時,反射理應完全不受影響,

但實際上,球體表面微小的扭曲會反映出來,因此

每當移動時,反射會略微搖晃。

為了表現這一點,我準備了一個變數,並且只有當滑鼠懸停在奇數感測器時,

反射才會微微移動。

.container {

&:has(.vision__item:nth-child(odd):hover) {

--vRefAngle: .8deg;

}

}繪製整個眼球與陰影

.eye {

clip-path: $lidFull;

#{$eyeClosed} & {

clip-path: $lidHalf;

}

position: absolute;

z-index: 1;

display: flex;

align-items: center;

justify-content: center;

width: $sizeAll;

height: $sizeAll;

border-radius: 50%;

background-color: #fff;

perspective: $pers-distance;

transition: transform .25s ease, scale .25s ease-out, clip-path .25s ease;

transform: translate(var(--vxMove), var(--vyMove));

scale: .8;

.container:has(.vision:hover) & {

scale: 1;

}

#{$eyeClosed}:has(.vision:hover) & {

animation: eyeBlink 10s ease infinite backwards;

}

&::before,

&::after {

position: absolute;

border-radius: 50%;

content: "";

top: 0;

left: 0;

width: 100%;

height: 100%;

}

&::before {

z-index: 3;

box-shadow: inset 0 -30px 50px rgba(16, 16, 8, 0.8), inset 0 -5px 15px rgba(16, 16, 8, 0.8);

mix-blend-mode: multiply;

}

&::after {

z-index: 2;

opacity: 0.75;

background-image: radial-gradient(circle at 45% 45%, #ffe 30%, #222 70%);

mix-blend-mode: color-burn;

}

}在.eye中,使用偽元素增加陰影,並且,如前所述,根據感測器的懸停情況,讓眼球稍微朝著該方向傾斜。

此外,還增加了一個功能,即眼球會朝著你靠近。

透過將初始的scale設定為0.8,在懸停時改為1來實現。

或許有人會感到奇怪,

其實scale、translate和rotate等

是可以獨立於transform來設置的。

這樣會使得transform相關的值可以相對自由、更易於理解地進行設置。

如果利用CSS自定義屬性,transform屬性本身

就不需使用複雜的方式在@keyframes中進行設置了。

陰影的加成方式幾乎沒有變,

使用mix-blend-mode的「multiply(乘算)」和「color-burn(顏色混燒)」來使影子更具效果……這樣,微妙地調整以表現出深度感。

所以,感覺很重要。

繪製虹彩

.eye {

&__iris {

position: relative;

z-index: 1;

width: $sizeIris;

height: $sizeIris;

border-radius: 50%;

background-image: radial-gradient(circle closest-side at center, #b86e29 45%, #94c7d4 55%, #94c7d4 65%, #58697C 94%, #fff 100%);

transition: transform .25s ease;

transform: rotateX(var(--vyAngle)) rotateY(var(--vxAngle)) translateZ($pers-depth);

mix-blend-mode: multiply;

&::before {

@include absolute-center;

content: "";

z-index: 3;

width: 36px;

height: 36px;

background: radial-gradient(circle at center, #000 50%, transparent 100%);

border-radius: 50%;

opacity: .8;

filter: blur(3px);

transition: transform 0.3s ease;

.container:hover & {

transform: translate(-50%, -50%) scale(0.8);

}

}

}

}虹彩(.eye__iris)主要有兩個作用:根據感測器移動,以及貢獻虹彩自身的基本外觀。

關於運動,正如前面提到的,通過沿z軸方向推進後旋轉,

讓整個眼球看起來像在移動。

在外觀上,通過background-image的radial-gradient()從中心繪製漸層來表達。

從中心開始,顏色由棕色→淺藍色→藍色→灰色藍色→白色過渡。

灰色藍色與白色之間的部分,營造出稍微暈染的邊界,增加透視感。

::before是瞳孔部分,在.container懸停時稍微縮小。

繪製毛樣體

.eye {

&__ciliary {

@include absolute-center;

display: grid;

width: 90%;

height: 90%;

z-index: 1;

&--sub {

z-index: 2;

width: 55%;

height: 55%;

}

}

&__ciliaryItem {

position: absolute;

width: 100%;

height: 100%;

clip-path: polygon(

50% 0,

calc(50% + 2px) 50%,

50% 100%,

calc(50% - 2px) 50%

);

opacity: .3;

background-color: $col-bk8;

@for $num from 2 through 72 {

&:nth-child(#{$num}) {

transform: rotateZ(5deg * ($num - 1));

}

}

}

}這部分上次是減少要素以增加CSS的寫法,

但這次是增加要素數量而減少CSS的寫法。

具體來說,準備了72個要素,每個要素以5度為間隔旋轉,

形成360度輻射狀的細長菱形。

和上次一樣,這個毛樣體會複製並將顏色加深調整到與瞳孔大小相同,

並疊加在一起。

重點是改變了菱形的創建方法。

上次是用正方形的元素在45度軸上壓扁來實現,

而這次是利用clip-path的polygon()來切割出菱形,

從而使CSS最小化。

加入反射

.eye {

&__reflect {

--yRef: 12deg;

--xRef: -12deg;

position: absolute;

z-index: 4;

width: 16px;

height: 16px;

border-radius: 50%;

opacity: .85;

background-color: #fff;

filter: blur(.5px);

transition: transform .2s ease;

transform: rotateX(calc(var(--vRefAngle) + var(--yRef))) rotateY(calc(var(--vRefAngle) + var(--xRef))) translateZ($pers-depth);

&--sub {

--yRef: 20deg;

--xRef: -20deg;

width: 75px;

height: 75px;

opacity: .2;

filter: blur(1px);

background-color: transparent;

background-image: linear-gradient(-45deg, #fff, #fff0);

}

&--tiny {

--yRef: 26deg;

--xRef: -4deg;

width: 8px;

height: 8px;

opacity: .9;

}

}

}反射(.eye__reflect)這次加入了三種反射。

這三種反射首先在z軸前方懸浮90px,

然後在中心的位置進行x/y軸旋轉移動。

因此,從外觀上看是橢圓形的,

相較於前一次看起來更自然。

在這裡也使用了CSS自定義屬性。

transform屬性僅在.eye__reflect中設置,

但通過分別設置--yRef和--xRef變數在.eye__reflect、.eye__reflect--sub、.eye__reflect--tiny中,

使得transform的值可變化。

就這樣……?

即使這樣也可以說明,這樣也絕對是精彩的完成效果,不過,我想到了些事情。

如果能眨眼的話會更可愛吧?

因此,這是一個艱鉅的挑戰,我想要進行更多的修改以實現眨眼。

為了眨眼,眼瞼必須閉合。

因此,必須先創建眼瞼。

以下是我創建的眼瞼:

$lidFull: path("M0,100s-10,100,100,100,100-100,100-100c0,0,10-100-100-100S0,100,0,100Z");

$lidHalf: path("M0,100s45,55,100,55,100-55,100-55c0,0-45-55-100-55S0,100,0,100Z");

$lidQuarter: path("M0,100s45,20,100,20,100-20,100-20c0,0-45-20-100-20S0,100,0,100Z");

$lidClose: path("M0,100s45,0,100,0,100-0,100-0c0,0-45-0-100-0S0,100,0,100Z");依次解釋,$lidFull是全開,即正常(什麼是正常)眼球狀態,

$lidHalf是正常張開的狀態,$lidQuarter是半閉眼狀態,

$lidClose則是閉眼狀態。

這是用三次貝賽曲線來描繪的,

單純在線型菱形的上下兩點上增加控制點,

通過改變這上下兩點和控制點來操作。

還製作了動畫效果。

@keyframes eyeBlink {

0%, 2%, 4%, 100% {

clip-path: $lidHalf;

}

1% {

clip-path: $lidClose;

}

3% {

clip-path: $lidQuarter;

}

}眨眼時稍微半閉的過程來增加真實感。

順帶一提,@keyframes的%部分如果值相同,

可以像上面那樣合併成一條來書寫。

以下是實際的應用部分。

$eyeClosed: '.container:has(.openCb:not(:checked))';

.eye {

clip-path: $lidFull;

#{$eyeClosed} & {

clip-path: $lidHalf;

}

#{$eyeClosed}:has(.vision:hover) & {

animation: eyeBlink 10s ease infinite backwards;

}

}眼瞼的形狀作為clip-path的值使用。

當取消左上角的「full open」勾選框時,會出現眼瞼,

然後在懸停時觸發眨眼。

其實即便在「full open」狀態下,clip-path也是生效的,

但因為那一範圍在眼球的圓形之外,因此不受到影響。

最後在眼球下面附上了一行「touch this」的文字。

如果不摸一下,是無法感受到可愛的……

這樣就完成了。

查看Pen eye pure css, without svg&canvas ver.2 (reactive) by ichimonzi (@ichimonzi) on CodePen。

最後

也考慮過讓眼瞼看起來更真實(比如,讓眼瞼變得非對稱的形狀),但這樣會使得閉合時的行為變得難以控制,所以放棄了。若過度調整這些部分,會覺得「那不就與SVG一樣了嗎?」的感覺……

若能表現出虹彩內部的反射和毛樣體每一根的微小差異,會變得更真實。

但這樣的事情不是HTML和CSS可以做到的吧? 我這麼想。

各位也請試著製作自己獨特的眼球,來好好疼愛它吧。

原文出處:https://qiita.com/ichimonji_haji/items/f5fbd8e1ccb6d8f757e6

1) --- 會變成分隔線(上一行必須是空白)

2) # 會變成一級標題

3) ## 會變成二級標題

4) ### 會變成三級標題

5) **粗體文字**會顯示粗體文字

6) ```當第一行與最後一行會顯示程式碼

7) 請搜尋 Markdown 語法,了解各種格式