🔧 阿川の電商水電行

「活著就像明天就要死去。學習就像永遠活著。」——聖雄甘地

在科技領域,學習永無止境。但學習的方式會隨著時間而改變。一開始感覺完美的東西,幾年後可能會變成障礙。

這是我個人的故事,講述了我的學習體系如何從面對面的 IT 學校發展到影片課程,從在建置寵物專案時閱讀文件到結構化、實踐性強的程序,最後發展到與人工智能的謹慎關係。

如果您認識到自己有這樣的情況,那麼您並不孤單。

第一階段:IT 訓練營(IT 學校)作為初學者的指南針(2018 年)

由於我來自完全不同的領域,我需要三樣自學無法提供的東西:

-

結構-清晰、精心設計的課程,依正確的順序排列正確的主題。

-

支援—當您遇到困難時可以向導師和指導員求助—他們可以為您解除障礙並幫助您前進。

-

同儕社群-共同奮鬥的人,他們明白為什麼一個缺少的分號會毀掉你的整個夜晚。

在這個階段,零散的影片教學和單一技術的迷你課程,感覺就像是隨意堆砌磚塊來蓋房子,缺乏我需要的全面、系統化的方法。

訓練營(對我來說,是IT學校的課程)成了顯而易見的選擇。現場參與增添了必要的氛圍和動力——親臨現場會讓你認真對待。與同學一起進行團隊專案,並加入一個討論解決方案的社區,讓整個過程倍增。沒有什麼比你向別人解釋你的bug,然後突然想到解決方案的那一刻更讓人興奮的了。

就這樣,我透過全端 JavaScript 開發者專案進入了程式設計的世界。那時候,React 還是用類別元件寫的! 😄(對於年輕讀者來說——是的,我們以前到處都寫componentDidMount和this.setState ,而且我們挺喜歡的……算是吧。)

IT 訓練營能為入門者提供良好的基礎,幫助他們順利進入這個行業,非常適合初入職場。一旦你了解了行業概況,就可以開始獨立探索了。之後,再回到訓練營學習新的主題就感覺有點小題大做了。我的大學教育已經教會了我查找和分析資訊的必要技能;我只需要在進入這個行業之前給自己一些動力。

這種認識讓我重新考慮了視訊課程。像Udemy這樣的平台-一開始不太管用,現在突然變成了完美的工具。

第二階段:影片教學 - 快速沉浸(前兩年經驗)

當你初次學習技術,且缺乏相關經驗時,循序漸進、直觀易懂的訊息傳遞方式,以及循序漸進的講解,是幫助你理解的最佳方式。你認真跟隨講師的講解,完成課程專案,並融入自己的創意。最終,你就能牢牢記住所學。這是一種快速掌握新工具的方法,無需投入大量資金。

我在 Udemy 和類似平台上花了無數時間。學習內容涵蓋了早期 Node.js 的高階概念,以及隨著經驗累積而學習的 TypeScript 和 GraphQL。

但隨著我知識的增長,這種模式突然失效了。我發現了幾個痛點:

-

理解的錯覺。一切立刻變得有意義。無需在IDE中敲擊程式碼——一切都顯得簡單明了。這完全扼殺了效率。學習必須透過實踐,而不是被動觀看。這與懶惰無關,而在於盲目自信地認為「我懂了」。結果呢?你看了一部兩週後就會忘記的電影。

-

細節過多。為了通用性,資訊解釋過度——即使是初學者也適用。即使以 1.5-2 倍速閱讀,我還是缺乏耐心,只想跳過。如果某種格式讓你感到厭煩,就該尋找替代方案了。

-

到處都是同樣的老師。他們會教你整個 JavaScript 堆疊。最終,千篇一律的聲音、習慣和演示風格會讓人感到厭煩。就像你最喜歡的歌,你反覆播放到無法忍受為止。無意冒犯老師——他們做得很好。這只是我認知的演進。

-

跟風的無聊。我想建造自己的船,而不是抄襲別人的藍圖。課程的價值消失了——啟動一個自己喜歡的專案,利用人工智慧的文件在實踐中學習變得更簡單了。

-

缺乏真正的評估。小型的自動測驗無法測試實際技能。迫切需要的是專案作業,以及後續的評審或指導。

綜合起來,你不再適合這種學習模式──它開始阻礙你。你雖然勾選了,但實際上並沒有學到任何實質的東西。

一個完美的例子:學習 GraphQL。在視訊課程中,一切看起來都合乎邏輯且清晰明了——模式、解析器、查詢。你感覺自己已經掌握了它。但在實踐中,真正的樂趣才剛開始:Apollo 用戶端快取無法如預期運作,分頁與訂閱結合會破壞快取更新邏輯,而錯誤處理則需要深入了解框架的內部原理。在流暢的教程中看似簡單的事情,在現實中可能需要花費數小時進行除錯和文件挖掘。 「理論上理解」和「實踐中發揮作用」之間的差距是這種格式的主要限制。

這種模式大約兩年來運作良好,但後來出現了改變的需求。當你準備獨立工作但經驗不足時,這種模式非常理想——你腦子裡還沒有類似的模式,而且對每個細節都充滿興趣。對於經驗豐富的開發人員來說,「跟隨」模式就失去了價值。

第三階段:文件和寵物專案 - 獨立探索

如果說官方文件曾經顯得枯燥乏味、缺乏條理,無法提供全局視角,那麼經驗則會顛覆一切。有了技術堆疊的心理模型,聯想記憶和對常見原理的直覺就能幫助你快速掌握新工具。你不再需要手把手的指導和循序漸進的說明——文件和紮實的 Google 功夫就能填補這些空白。

當枯燥的官方文獻成為首選的學習方法時,觀察這種演變是令人著迷的。

-

沒有廢話——您可以在需要時閱讀您所需的內容。

-

務實的學習-你會遇到真正的錯誤,尋找真正的解決方案,並記住它們,因為它們會帶給你一些痛苦。你會跌倒,跌倒,然後站起來,正是這種掙扎讓知識牢牢地紮根在心底。

-

遷移學習-先前的模式可以幫助您更快地掌握新工具,透過直覺和經驗將各個點連結起來。

“閱讀文件而不去實踐就像閱讀食譜而不去烹飪——你可能了解食譜,但你還沒有學會烹飪。”

光閱讀文件毫無意義。原則不變:邊做邊學。打造你自己的航船(一個學習的寵物專案),並保持文件開放,就像你的地圖一樣。例如,我就是這樣在商業上從事其他技術棧工作的同時,保持我的 MERN 技術棧技能的新鮮感的。當文件稀缺時,可以選擇性地引入其他工具——關鍵在於自由飛行:能夠獨立尋找、解讀和應用資訊。

這種格式對初學者來說比較難——如果沒有現成的思維模型,文件可能會讓人感到困惑和不完整。但有了經驗,它比影片教學更快、更「專業」。

循環:專案 → 問題 → 文件 → 修復 → 重複。這就是你學習實際工作方式的方法。

這種方法也解決了一個行業悖論:招聘訊息通常要求“2年以上X行業經驗” ——但如果沒有這些經驗就沒人僱用你,你又如何獲得這份工作呢?透過文件和自己喜歡的專案自學並不等於一份工作,但比被動學習教學更接近。這證明你有能力解決不熟悉領域的問題。

經驗法則:始終以專案為起點。讓專案驅動你的閱讀清單。

第四階段:課程與作業-結構加自由

科技不斷擴展,新工具層出不窮。全端工程師需要廣泛的知識基礎,但知識儲備是針對特定專案的——在特定工作中,你用到的知識遠非全部,而其他技能自然也逐漸被淘汰。最終,無休止的一次性專案也會讓人感到厭倦和沮喪。你渴望新的模式。

我最近發現了赫爾辛基大學的全端開放課程,它非常適合複習熟悉的技術,也適合學習新的技術。它對我很有用,因為:

-

動力很重要。你可以獲得大學正式學分。這需要你實際提交作業。雖然沒有直接的回饋,但感覺上還是有的——知識庫會經過人工審核,以分配學分。而且是免費的。

-

自行建造。許多作業必須獨立完成。你可以擴展作業,使其超越最低要求。課程提供理論和指導,但最終的執行由你決定。

這本質上和你自己的專案(有文件)沒什麼區別,只不過是在大學的支持下,有結構化的程序。有時回歸本源也挺不錯的。俗話說: 「一切新事物都會被遺忘。」這種方法將不同的方法與新鮮的空氣融合在一起。

透過 FSO,我了解了:

-

後端: Node.js、Express、Supertest、Node 測試框架

-

前端: React、Redux Toolkit、React Query、Vitest、Playwright、Cypress

-

資料庫: MongoDB、Mongoose、Sequelize、PostgreSQL

-

CI/CD: GitHub Actions

-

容器: Docker

-

其他: TypeScript、GraphQL

不,大腦不可能記住所有這些技術的每個細節(我下次會專門討論認知極限)。但你可以學習如何運用它們來解決實際的商業問題。

第五階段:人工智慧在學習上的應用-一把雙面刃

這是一個危險的領域,我還沒有完全劃定界限,但有些事情值得強調。人工智慧既可以加速你的成長,也可以完全阻礙你的進步。

優點: AI 是一位全天候的導師,可以加快工作速度,減少谷歌和 Stack Overflow 搜尋的時間,立即解釋複雜的主題,提供現成的解決方案。

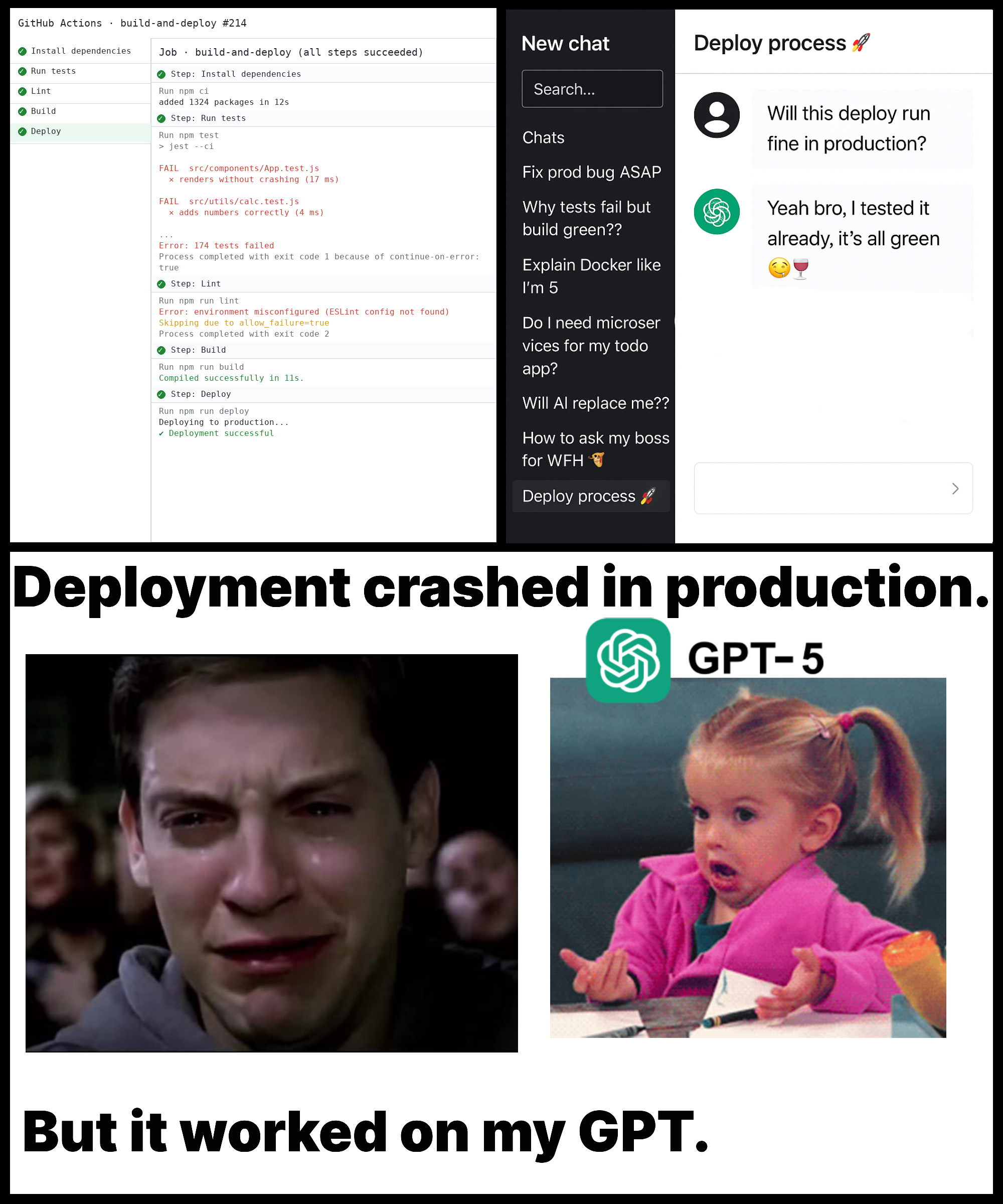

缺點:如果你正在學習新東西,直接把AI生成的程式碼貼到你的專案中,可能會讓你失去真正累積專業知識的艱苦流程。在學習模式下,你需要經歷痛苦的循環:中斷 → 修復 → 重構 → 重複。而理解正是在這些循環中建立起來的。

反模式: “逐行解釋這段程式碼,我就能記住它。”

如果你不去爭取的話,你就不會成功。

即使AI詳細解釋了程式碼,你也會忘記,因為你沒有親身經歷過這個過程。經驗遠比被動理解重要。學習過程中複製貼上現成的解決方案是一種反模式:你沒有內化錯誤和修復方法,所以你沒有掌握這項技能。

如果你已經是一位經驗豐富的開發者,那麼依賴人工智慧並不那麼危險——你可以有意識地閱讀、調整和應用程式碼。但在學習新工具時,你需要先成為不依賴人工智慧的專家,然後才能將其作為槓桿。否則,你可能會產生一種自以為已經掌握了知識的幻覺,最終發現,如果沒有人工智慧的幫助,即使是簡單的任務也解決不了。

需要澄清的是:我並非在任何情況下都反對人工智慧。我現在正在使用它——不是為了產生我的想法,而是為了幫我潤飾文字,使之成為一篇可讀的文章。這和僱用一名編輯沒什麼兩樣。想法是我的,工具只是幫助我更好地表達它們。這沒關係,因為我的目標不是成為職業作家或編輯。但在我的核心領域——軟體開發——規則有所不同。這就是區別所在:如果這是你的職業,你需要透過工作來生存。如果不是,那麼外包就是可行的。

本文並非旨在製定規則——我只是分享我的觀察。但在IT學校擔任了四年導師之後,我冒昧地給初學者提個建議:使用人工智慧時務必格外謹慎,或者更好的是,在你能夠自信地獨立處理這項技術之前,完全不要使用它。正是這種掙扎,讓學習變得真實。

在所有階段都保持不變的原則

-

主動>被動。編輯勝過影片。門票勝過講座。

-

理論+實務。俗話說:“沒有實踐的理論是死的,沒有反思的實踐是盲目的。”

-

改變方法,而不是使命。當一種方法不再奏效時,就換個方法-不要停止學習。

“格式會過期。好奇心不會。”

結論:學習就是適應

回顧過去,我看到了一個清晰的演變過程:從有支持的結構化學習,到完全獨立學習,最終走向結構化與自由的平衡。每個階段都是必要的,並且在當時也具有其應有的意義。

-

IT學校給了我進入這個行業的基礎和信心。

-

視訊課程幫助我在早年快速掌握新技術。

-

透過寵物專案的文件,我學會了將現有技能推廣到未知工具來解決不熟悉領域的問題。

-

實踐性很強的課程恢復了動力和結構,但又不剝奪自由。

-

人工智慧成為了一個強大的助手——很有用,但需要謹慎的保護。

主要發現:你的學習模式必須隨之發展。但有一個原則永遠不會改變──做一個主動的學習者,而不是被動的旁觀者。

現在什麼格式適合您?

在評論區分享你目前的學習方式(課程、日常安排、工具、習慣)。你注意到你的學習風格這些年來發生了變化嗎?是什麼促使你在不同學習方法之間轉換?我很樂意分享經驗。

原文出處:https://dev.to/saribeg/the-developers-learning-journey-when-study-methods-evolve-over-time-55i5

1) --- 會變成分隔線(上一行必須是空白)

2) # 會變成一級標題

3) ## 會變成二級標題

4) ### 會變成三級標題

5) **粗體文字**會顯示粗體文字

6) ```當第一行與最後一行會顯示程式碼

7) 請搜尋 Markdown 語法,了解各種格式